2024年5月10日(金)

フランス人の京都

今週の書物/

『Une rose seule』

Muriel Barbery著、Actes Sud、2022年刊

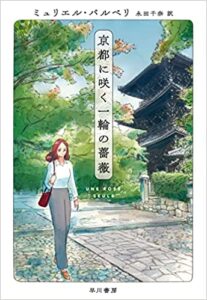

『京都に咲く一輪の薔薇』

ミュリエル・バルベリ著、永田千奈訳、早川書房、2022年刊

京都をプロモートするのは、たいていの場合、外の人か、外からやってきて入り込んだ人だ。そして京都はいつも、ただの素材でしかない。上品な人がプロモートすれば京都は上品になり、下品な人がプロモートすれば京都は下品になる。雅に憧れた人の京都はどこまでも雅で、わびさびに憧れた人の京都はどこまでもわびさびだ。

以前の京都は、欧米の文化人たちが好む京都たっだ。いまの京都は、中国の若い人たちが好むTikTok映えする京都だ。昔々中国に似せて作られた街が、千年以上経って 若い中国人だらけになっている。観光という言葉が街を変え、いまの人にしかわからない街が浮かび上がる。

私のような年代の者には、若い人たちが好きな「映える」京都より、一昔前の「文化的な」京都のほうがいい。その「文化的な」京都の象徴のような施設が、京都の東山にある。「ヴィラ九条山」というフランス人のための滞在施設だ。30年以上前から現代芸術や人文社会科学などの幅広い分野の400名以上のフランス人たちを受け入れてきた。

「ヴィラ九条山」の歴史は100年前に遡る。オーギュスト・ロダンと、その弟子であり愛人でもあったカミーユ・クローデルのことは、よく知られている。カミーユ・クローデルの弟のポール・クローデルが、駐日フランス大使としての日本に来ていたことも、まあまあ知られている。外交官のほかに劇作家や詩人の顔を持つポール・クローデルは、日本の伝統文化とフランスの伝統文化をリンクさせたい一心で募金を募り、1925年に京都の東山に関西日仏学館を完成させた。学館は京都大学の近くに移転し、50年近く放置された東山の建物の跡地に作られたのが「ヴィラ九条山」なのだ。

「ヴィラ九条山」に滞在した人がフランスに帰り、作品を発表したり、話をしたりする。作品に触れたり、話を聞いたり読んだりした人たちが「日本」に興味を持つ。そういう流れが30年以上続いているのだから、その影響力ははかり知れない。

今週取り上げる『Une rose seule』(Muriel Barbery著、Actes Sud、2022年刊)も、そんな流れのなかから出てきた本だ。和訳も『京都に咲く一輪の薔薇』(ミュリエル・バルベリ著、永田千奈訳、早川書房、2022年刊)として出ている。

著者の Muriel Barbery(ミュリエル・バルベリ)は、2008年から2009年にかけて、夫の Stéphane Barbery(ステファン・バルベリ)とともに「ヴィラ九条山」に滞在した。バルベリ夫婦が2年近くの京都での滞在で感じたことが『Une rose seule』のなかに反映されている。

第一章から第十二章まで、各章の最初に古い伝承のような前置きがあり、植物の名を入れた題があり、物語がある。題になった植物を第一章から並べていくと、芍薬、撫子、ツツジ、あやめ、松、梅、すみれ、椿、ナンテン、苔、桜、紅葉。季節を感じさせる植物が並んでいる。それなのに、『京都に咲く一輪の薔薇』のなかでは、季節の感じが少し薄れている。

それにしても、翻訳は難しい。前置きを、訳者の永田千奈さんのように「いにしえの中国、北宋の時代のことでございます」と訳すのと、翻訳ソフトのように「古代中国の北宋の時代」と訳すのとでは、読者の受ける感じはまったく違ってくる。「Un carré de mille pivoines」という題を、「見渡す限りの芍薬の花」と訳すのと。「千本の牡丹の一画」と訳すのとでは、印象はずいぶん違う。

永田千奈さんの翻訳は、正しいし、とてもいい。ところが、『Une rose seule』を読んだ人の持つ印象と、『京都に咲く一輪の薔薇』を読んだ人の持つ印象が、とても違うのだ。

そもそも、フランス人が京都で感じることは、日本人が京都で感じることと、ずいぶん違う。興味の持ち方も、景色の切り取り方も違う。

翻訳の難しさは、逆のシチュエーションを想像すれば合点がいく。フランスのことをあまり知らない日本人の作家がボルドーで2年近くをすごし、『一輪の薔薇』という本を日本で出版したとしよう。それがフランス語に訳されて『Une rose seule à Bordeaux』という本をフランス人が読んだとして、果たしてすんなり読めるだろうか?

日本のことが好きになったフランス人の持つ特殊さは、フランスのことが好きになった日本人の持つ特殊さに似て、なかなか理解され難い。

じつは、私はこの本を読みながら、翻訳のことばかり考え続けた。

永田千奈さんの訳は、学校で教えてくれる訳のような「原文の構文を尊重し決まった訳し方で訳す」仏文和訳ではない。よくある「構文や単語・熟語の一対一対応を追求する」翻訳調でもないし、「漢字の代わりにカタカナを散りばめた」カタカナ調でもない。各章のはじめに物語り文学のような口調を持って来たり、長い段落と短い段落を使い分けたりと、さまざまな工夫をしているし、明らかに著者に問い合わせただろうと思われる律義さも見られる。

それなのに、何かが狂ってしまった感じがぬぐえない。翻訳が良くなれば良くなるほど、元の話から遠ざかっていく。どろどろとした心の中が消え、5月の風のように爽やかな京都探訪になっている。そのことは、表紙を見れば明らかだ。

(左)

Une rose seule

de Muriel Barbery

(右)

京都に咲く一輪の薔薇

ミュリエル・バルベリ 著

永田千奈 訳

フランス語の本のなかの 内面にいろいろ抱えた中年女性「Une rose seule (ひとりぼっちのローズ)」は、日本語の本のなかでは 清々しい「京都に咲く一輪の薔薇」に 変身してしまっている。物語の深みが、漫画チックな軽みに変わっているのだ。

なぜそんなことが起こったか、間違えて翻訳してもいいという「度胸」と、完璧な翻訳なんかないのだという「いい加減さ」と、行間を見極める「勘」とが(つまり、優等生にはないところが)永田千奈さんには欠けていたのではないか。

素晴らしい訳をすることに努めた永田千奈さんの訳が原著から離れ、五木寛之が訳した(正確には、國重純二が下訳をしたものを、五木寛之が書き直した)『かもめのジョナサン』のように、原文を読まず、キリスト教的な著者に反感を感じながら創作に徹したもののほうが、原著に近いのは、皮肉だ。

Muriel Barbery は、この話を、墓地で終わらせる。主人公のローズは生まれ変わったと感じる。隣でポールが言う。「人生には ふたつしかない 愛すること そして死ぬこと」と。