投稿者「phrh205455」のアーカイブ

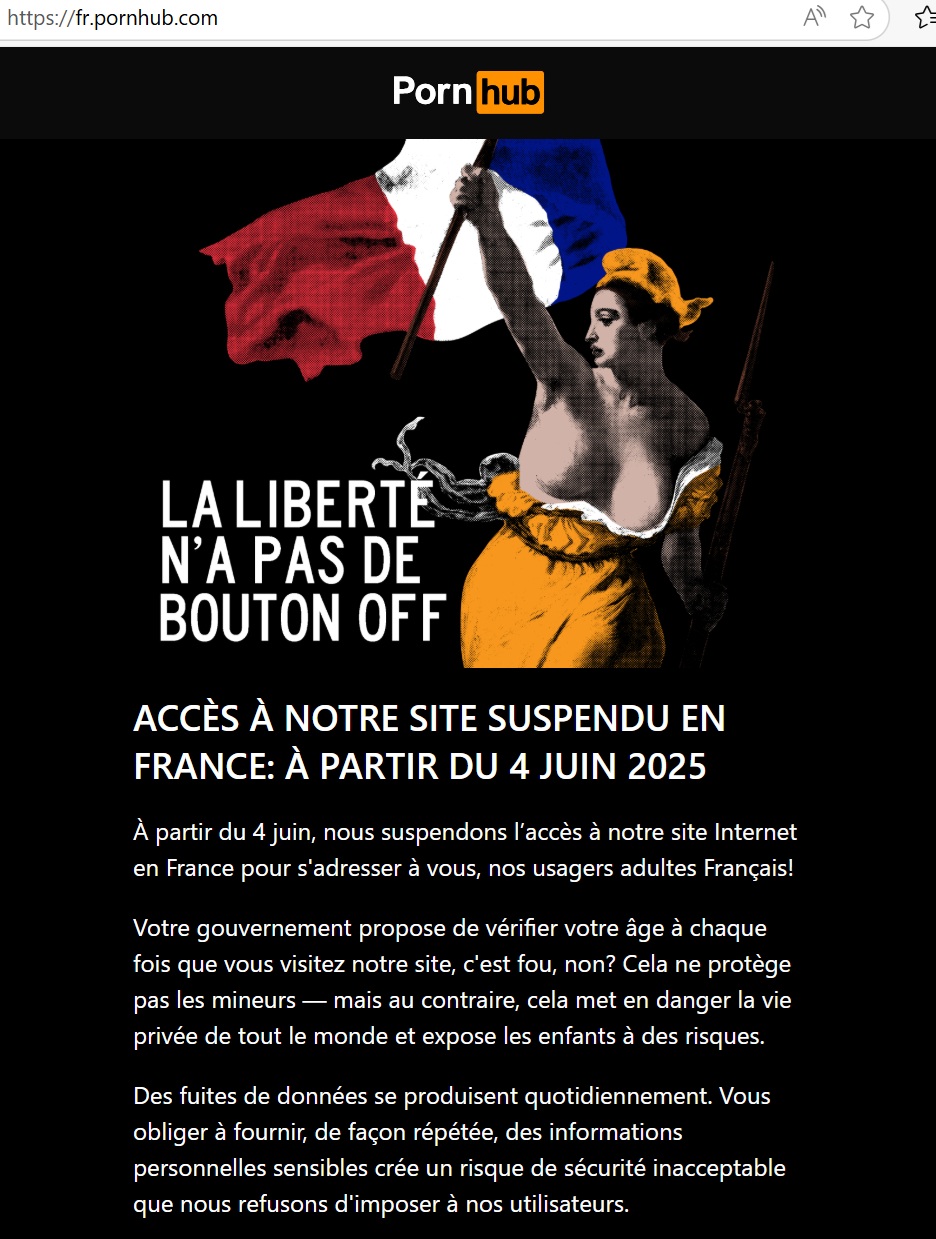

Liberty (George Orwell)

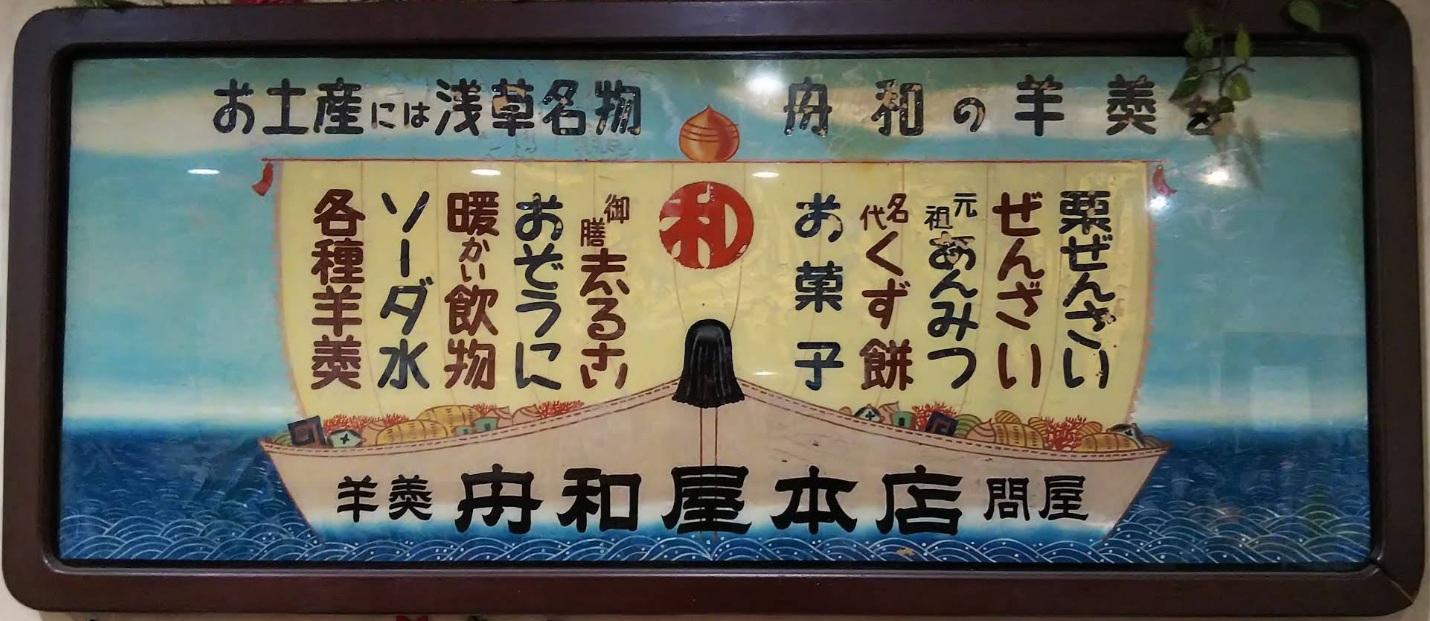

無明

アセンブリ理論が明かす生命とその起源(サラ・イマリ・ウォーカー)

一般的に自由意志は、あなたの現在の状態や歴史とは関係なしに、自らの自由裁量で行動する能力とみなされている。

しかし少なくとも現在の理解によれば、物理法則によって記述される宇宙は、初めから完全に決定されている。あらゆる出来事が文字どおり、素粒子と場のダイナミクスによって展開する。

あなたの思考や感情が、あなたを含む現実に影響をおよぼすことはいっさいない。自由意志の余地は存在せず、あなたに関する事柄はすべて、この宇宙の初期状態によって完全に決定されている。これで話は終わりだ。いや、はたしてそうだろうか?

多くの科学者は、どのような原因作用も現実のもっともミクロな物理的階層、すなわち素粒子の根源的スケールで起こるとみなしている。そのため、大スケールにおいて、より高次の原因作用とでも呼べるものが生じる余地はない。

たとえば、私たちがこの宇宙と意味のある形で関わることはいっさいできない。あなたは自分の思考が自分の振る舞いをコントロールしていると考えているかもしれないが、グリーンが言い切ったとおり、それに対しては次のように反論できる。

思考も実際には、何千個ものニューロンの相互作用から創発する情報のパターンにすぎない。その個々のニューロンも、相互作用し合う何万個もの分子でできていて、その分子一つ一つもまた原子の集合体であり、その原子もさらに素粒子から構成されている。そしていずれも(既知の)物理学に従っている。

このように思考は、特定の化学物質やニューロンの配置が取る一つのパターンであって、素粒子レベルにおけるもっとも基本的な原因作用に還元できる。

物理法則が十分な説明力を備えていて、現実を構成する低レベルの存在に何が起こるかを記述できるとしたら、あらゆる現実を物理法則だけで説明できてしまうだろう。物理法則以外の事柄は、その法則の制約下で起こる結果にすぎないのだ。

If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound?

But, say you, surely there is nothing easier than for me to imagine trees, for instance, in a park, or books existing in a closet, and nobody by to perceive them.

The objects of sense exist only when they are perceived; the trees therefore are in the garden… no longer than while there is somebody by to perceive them.