投稿者「phrh205455」のアーカイブ

Stevenson’s trail

トランプ政権の気候政策(松下和夫)

- 気候科学の否定

- パリ協定からの再離脱と途上国支援の撤回

- 化石燃料の増産

- 環境規制の緩和

- クリーンエネルギー支援の縮小

TO THE AMERICAN PEOPLE (open letter)

If our country’s research enterprise is dismantled, we will lose our scientific edge. Other countries will lead the development of novel disease treatments, clean energy sources, and the new technologies of the future. Their populations will be healthier, and their economies will surpass us in business, defense, intelligence gathering, and monitoring our planet’s health. The damage to our nation’s scientific enterprise could take decades to reverse.

We call on the administration to cease its wholesale assault on U.S. science, and we urge the public to join this call. Share this statement with others, contact your representatives in Congress, and help your community understand what is at risk. The voice of science must not be silenced. We all benefit from science, and we all stand to lose if the nation’s research enterprise is destroyed.

Poésie (Bains des Pâquis)

Non (2025东莞超级草莓音乐节)

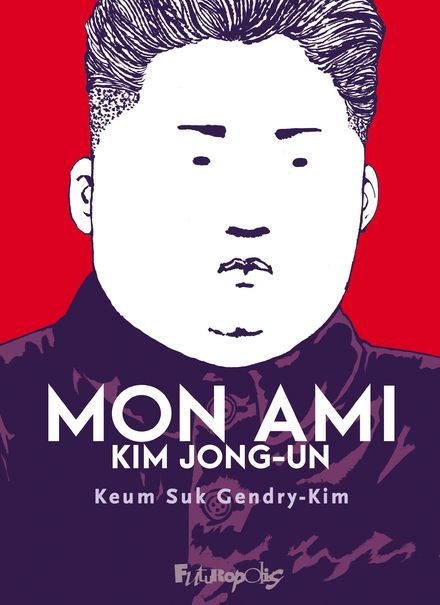

Mon ami Kim Jong-un (Keum Suk Gendry-Kim)

The rise of end times fascism (Naomi Klein and Astra Taylor)

The governing ideology of the far right has become a monstrous, supremacist survivalism. Our task is to build a movement strong enough to stop them.

Though it builds on enduring rightwing tendencies … we simply have not faced such a powerful apocalyptic strain in government before.

End times fascism is a darkly festive fatalism – a final refuge for those who find it easier to celebrate destruction than imagine living without supremacy.

The forces we are up against have made peace with mass death. They are treasonous to this world and its human and non-human inhabitants.

Liberty Island

Climat, de la confusion à la manipulation (Daniel Husson)

Écrit dans un style aussi alerte que pédagogique, l’ouvrage ouvre le feu sur la peur savamment entretenue de l’arrêt prochain du Gulf Stream, cette vieille scie régulièrement ressortie par les médias pour varier un peu le récit millénariste sur le CO2. L’auteur en profite pour rappeler que l’atmosphère et l’océan ne boxent ni de près ni de loin dans la même catégorie, et qu’il faut une sacré méconnaissance des ordres de grandeurs pour croire que la première pourrait dominer le second et l’influencer de façon majeure. Parmi les autres sujets abordés mentionnons la notion de rétroaction (souvent positive dans les discours de peur exponentielle, mais bien plus souvents négatifs dans la vraie vie et ses phénomènes d’atténuation), la physique de l’effet de serre (expliquée sans pathos ni technicité inutile) ou encore la pertinence (discutable) des modèles de circulation générale.

Écrit dans un style aussi alerte que pédagogique, l’ouvrage ouvre le feu sur la peur savamment entretenue de l’arrêt prochain du Gulf Stream, cette vieille scie régulièrement ressortie par les médias pour varier un peu le récit millénariste sur le CO2. L’auteur en profite pour rappeler que l’atmosphère et l’océan ne boxent ni de près ni de loin dans la même catégorie, et qu’il faut une sacré méconnaissance des ordres de grandeurs pour croire que la première pourrait dominer le second et l’influencer de façon majeure. Parmi les autres sujets abordés mentionnons la notion de rétroaction (souvent positive dans les discours de peur exponentielle, mais bien plus souvents négatifs dans la vraie vie et ses phénomènes d’atténuation), la physique de l’effet de serre (expliquée sans pathos ni technicité inutile) ou encore la pertinence (discutable) des modèles de circulation générale.