今見ている物体は「物体そのもの」ではない。視界に映っているのは、物体に反射した(と想像される)光が目に飛び込み、網膜に分布した視細胞が光に反応して電気信号を脳に送り、脳がその信号を処理することによって作り出された、いわば仮想現実だ。

物体からもたらされるのは視覚情報だけではない。物体からの情報は、触覚、聴覚、嗅覚によっても捉えられ、電気信号に変換されて脳に伝わる。人の脳は、それぞれのセンサーからやってくる電気信号のすべてと整合するように「物体の想像図」を構築する。物体の存在にリアリティを感じるのは、この想像図が五感を通じて得られた情報のどれとも矛盾しないからだ。

これは私たちが認識しているすべての物事について言える。極論でもなんでもなく、私たちは最初から「世界そのもの」など見てはいない。見ていると思っているものはすべて、五感を通じて行われた「測定」と矛盾しないように構成された世界の想像図なのだ。

The Humans With Super Human Vision

An unknown number of women may perceive millions of colors invisible to the rest of us.

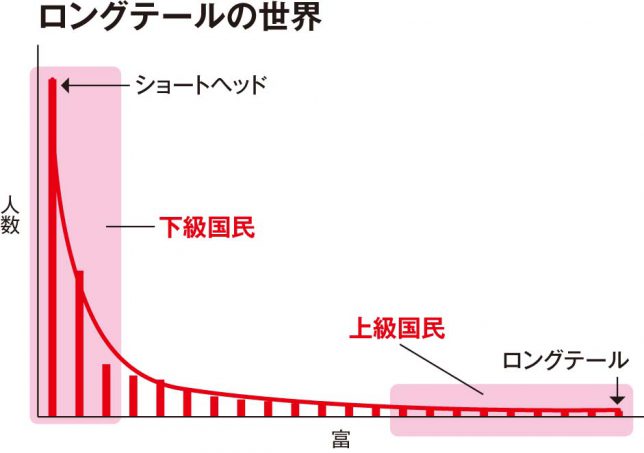

上級国民/下級国民(橘玲)

22世紀の資本主義 やがてお金は絶滅する (成田 悠輔)

人の体も心も商品化される超資本主義の行き着く果てに到来する「測れない経済」。そこに出現する「お金が消えてなくなったデータ資本主義」は人類の福音となるか?

Quantum Geometry

There’s more to quantum gravity than gravitons, which would represent just the mildest ripples in space-time. A full theory would need to go beyond ripples to describe what happens when stars collapse and form black holes, warping the space-time fabric to oblivion. It should also account for how space-time came into existence during the Big Bang. Feynman diagrams capture only the minimal ripples of a quantum field and nothing more. So the full picture — what physicists call a “nonperturbative” theory — might be beyond the reach of the geometric paleophysics that these researchers are exploring.

日本社会のしくみ(小熊英二)

「日本社会のしくみ」は、現代では、大きな閉塞感を生んでいる。女性や外国人に対する閉鎖性、「地方」や非正規雇用との格差などばかりではない。転職のしにくさ、高度人材獲得の困難、長時間労働のわりに生産性が低いこと、ワークライフバランスの悪さなど、多くの問題が指摘されている。

しかし、それに対する改革がなんども叫ばれているのに、なかなか変わっていかない。それはなぜなのか。そもそもこういう「社会のしくみ」は、どんな経緯でできあがってきたのか。この問題を探究することは、日本経済がピークだった時代から約30年が過ぎたいま、あらためて重要なことだろう。

Risk (Mark Zuckerberg)

The biggest risk is not taking any risk.

Hanno Sauer: Moral. Die Erfindung von Gut und Böse

Denn wer in einer Gesellschaft lebt, grenzt andere aus; wer Regeln versteht, will diese überwachen; wer Vertrauen schenkt, macht sich abhängig; wer Wohlstand erzeugt, schafft Ungleichheit und Ausbeutung; wer Frieden will, muss manchmal kämpfen.

Impermanent(何も永遠でない)

どんなことにも はじまりがあり おわりがある

どんな人も生まれ 生きて 死ぬ

永遠と信じられているものも 永遠ではない

永遠だと思いたい愛も 人の心変わりや人の死で終わる

永遠と思われてきた宇宙にも誕生があり 終焉がある

宇宙のなかに生まれた太陽系も いつかは消滅する

太陽系のなかで生まれた地球も いつかは消滅するから

どんな地球上の生命も 途絶は免れない

地球上のどの生物群も 出現し 繁栄し 絶滅し

入れ替わるかのように出現した生物群も 繁栄し 絶滅した

現在の人類も出現し 生き延び 繁栄してきた

このあと 多くの生物群が辿ってきたように絶滅する

人類絶滅のあとも 新しい生物群があらわれ

大量絶滅と入れ替わりが繰り返される

そしていつか 生命は途絶え 地球は消滅し

太陽系も消滅し 宇宙にも終焉が来る

長い時間のなかで どんないのちも短く儚い

広い宇宙のなかで輝くいのちは まさに奇跡だ