Anthropocentrism is the belief that human beings are the central or most important entity on the planet. The term can be used interchangeably with humanocentrism, and some refer to the concept as human supremacy or human exceptionalism. From an anthropocentric perspective, humankind is seen as separate from nature and superior to it, and other entities (animals, plants, minerals, etc.) are viewed as resources for humans to use.

It is possible to distinguish between at least three types of anthropocentrism:

perceptual anthropocentrism (which “characterizes paradigms informed by sense-data from human sensory organs”);

descriptive anthropocentrism (which “characterizes paradigms that begin from, center upon, or are ordered around Homo sapiens / ‘the human'”);

and

normative anthropocentrism (which “characterizes paradigms that make assumptions or assertions about the superiority of Homo sapiens, its capacities, the primacy of its values, [or] its position in the universe”).

Anthropocentrism tends to interpret the world in terms of human values and experiences. It is considered to be profoundly embedded in many modern human cultures and conscious acts. It is a major concept in the field of environmental ethics and environmental philosophy, where it is often considered to be the root cause of problems created by human action within the ecosphere. However, many proponents of anthropocentrism state that this is not necessarily the case: they argue that a sound long-term view acknowledges that the global environment must be made continually suitable for humans and that the real issue is shallow anthropocentrism.

Ways of Being (James Bridle)

はじめ と おわり

138億年前 宇宙の誕生

50億年前 太陽系の誕生、45億年前 地球の誕生、40億年前 生命の誕生

数十億年前~数千万年前 生物の大量絶滅と生物群の入れ替わり

24億年前 ヒューロニアン氷期の開始 生物の大規模な絶滅

5.41億年前 エディアカラ生物群の絶滅

4.44億年前 オルドビス紀末の大量絶滅

3.83億年前 (後期デボン紀)ジベティアン-フラニアン境界の大量絶滅

3.72億年前 (後期デボン紀)フラニアン-ファメニアン境界の大量絶滅

3.59億年前 (後期デボン紀)ファメニアン-トルネーシアン境界の大量絶滅

2.52億年前 ペルム紀末の大量絶滅

2.14億年前 大型の隕石がカナダのケベック州に落下(コノドントや放散虫の群集の絶滅)

2.01億年前 三畳紀末の大量絶滅

1.1955億年前 大規模海洋無酸素環境が持続し、海洋生物が大量絶滅

約6600万年前 ユカタン半島に隕石が落下。非鳥類型恐竜と翼竜が絶滅。北アメリカ大陸の陸上植物が壊滅。海洋生態系ではアンモナイトやなどが絶滅。

1160万年前 原因不明の最後の生物の大量絶滅

30万年前 ホモ・ネアンデルターレンシスの出現

20万年前 ホモ・サピエンスの出現

8万年前 ホモ・サピエンスの「出アフリカ」

7.4万年前 スマトラ島の大噴火が地球の寒冷化を促し、人類の人口が1万人以下に激減。現在の人類につながる集団のみが残った

私たちの時代

数万年後 現在の人類の絶滅

数十万年後 人類の絶滅

数千万年後~数十億年後 数回にわたる生物群の絶滅と生物群の入れ替わり

数十億年後 生命の途絶、地球の消滅、太陽系の消滅

百億年後 宇宙の消滅

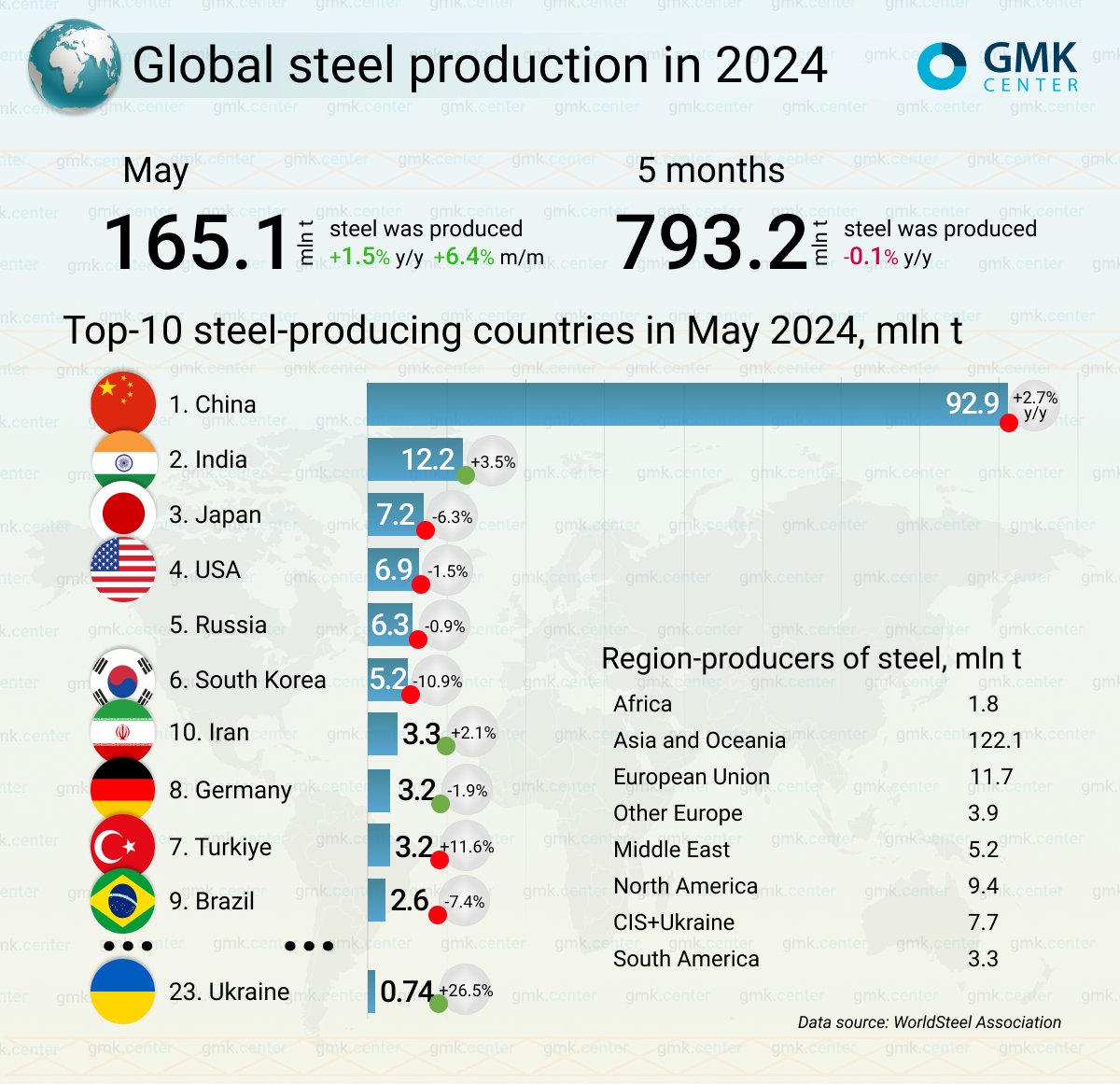

Global Steel Production

社会の老化(河合雅司)

日本のような「老いた国」においては、高齢者の意見や意向が通りやすく、むしろ若い世代に従来の社会規範を遵守し、価値観に合わせるようプレッシャーをかける。これでは社会が大きなマンネリに陥り、世界から遅れていくのも当然である。成長分野がなかなか登場しないのも、さまざまな分野で国際ランキングが低迷し、国際競争力に陰りが見られるようになったのも、すべての元凶は「社会の老化」にあると言ってよい。

「挑戦」を好まない姿勢を続けたのでは、日本社会は想定以上に早く衰退のときを迎えよう。若い世代に手枷足枷を嵌める愚を改めなければ、疑いなく、先進国の座から転げ落ちる。

革新的な方策を取らなければ、日本は滅亡への道を歩み続けることになる。

臺灣

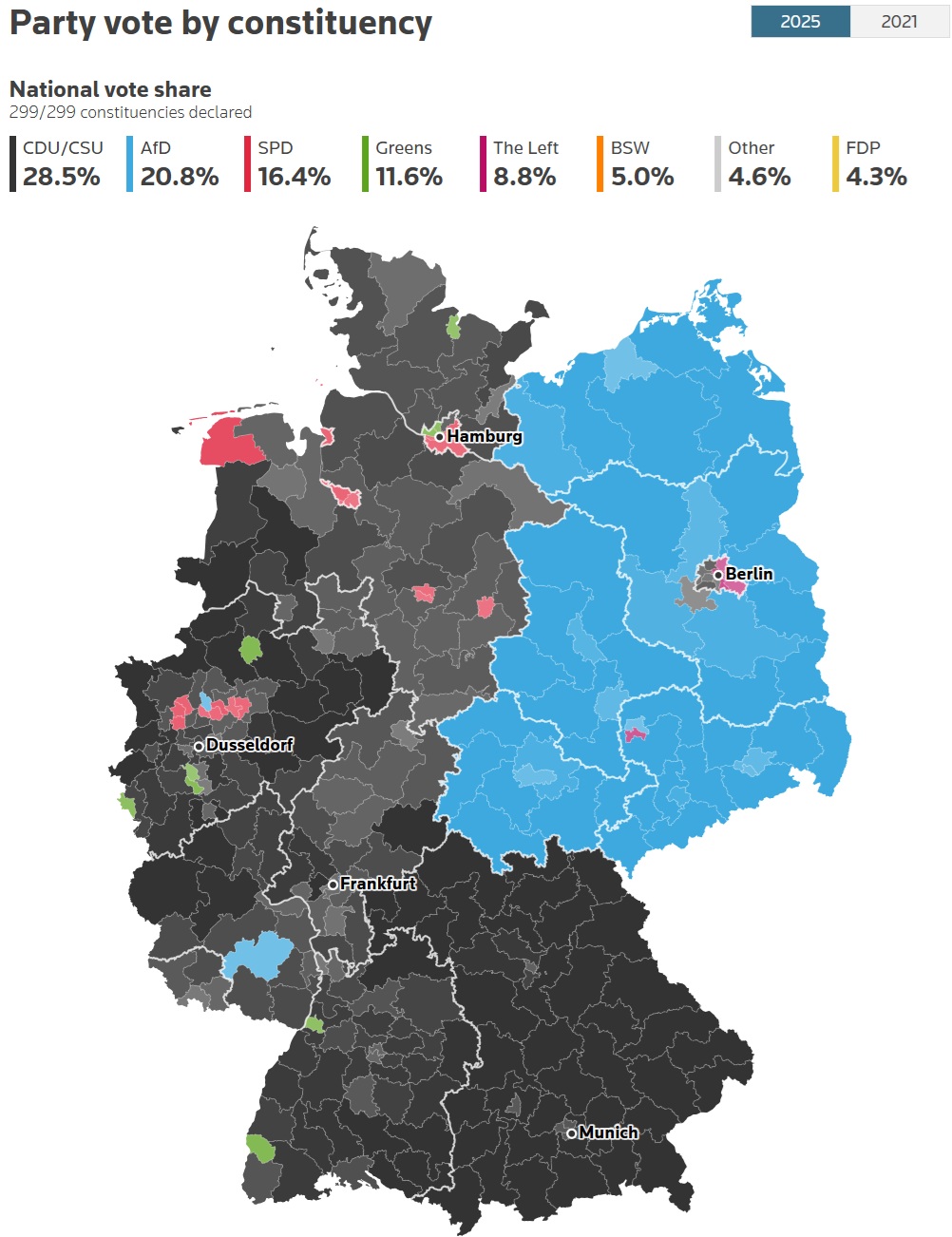

Bundestagswahl 2025(2025年ドイツ連邦議会選挙)

Tokyo

We live in a world where people are constantly looking for someone to blame (Ange Postecoglou)

“I’ve said a million times; we are in a world now where people are constantly wanting someone to blame. That is the world we live in,” Postecoglou said.

“The reason for our poor results and consistency is not because of Sonny or my tactics.

“It is just that we have had 11 injuries for the last two months that means we have had tired players, but that doesn’t suffice.

“That doesn’t provide a head on a plate. That’s how we live our lives these days. If someone makes a mistake, they want to tear them down. There is no leniency anymore, understanding or contextualising of why this happened.

“They are looking for someone. If people think Sonny hasn’t done everything in his power to help us through this. So, what if he is a nice guy? What is wrong with being a nice person?

“Sonny is Sonny. I have no complaints about his leadership, he’s handled it his way.

“If you’re looking for someone to blame, you’re looking at the guy most culpable.”

エマニュエル・トッド(Emmanuel Todd)

まず、一つ目に経済問題があります。ドイツの経済学者、フリードリッヒ・リストは、保護主義がうまく機能するために最も必要なことは熟練労働者の存在だと言っています。ところが、今のアメリカはその熟練労働者がいないのです。トランプの掲げる保護主義政策が進んだとしても、うまく機能することができないというわけです。

たとえば、アメリカとロシアの産業構造を見てみると、自然資源ではそれぞれ石油と天然ガスを生産しています。ただし、アメリカはロシアよりも人口が2倍以上も多いのに、ロシアよりエンジニアを輩出できていません。両国の違いは、労働人口、つまり熟練労働者の存在の有無です。アメリカという帝国、そこにはアングロサクソンの国と、日本、韓国、台湾などが含まれますが、エレクトロニクスを含む先端産業や工作機械の生産分配を見ると、アメリカ本国は空洞で、周辺地域が盛んになっていることが分かります。まるでアメリカという肉体の血液が、体の末端に散っていったというようなイメージです。

イスラエルもアメリカ帝国の一部と言えると思いますが、イスラエルの技術の一部にもアメリカは完全に依存している状況があります。したがって、中心部分の弱体化という問題があるのです。ですから、その保護主義も、熟練労働者がいないような弱体化したアメリカにおいては非常に難しいということです。トランプは、アメリカが力を失った理由を外国企業との競合に問題があるのだと考えていますが、実は問題は国内での競合の方なのです。

二つ目の問題は、ドル覇権です。トランプは、中国やロシアなどでつくる主要新興国BRICSに対して、脱ドルを進めれば加盟国に100%の関税をかけると脅していますが、ドル覇権こそが米国内の産業の発展を妨げているのです。つまり、高学歴の人々の多くが、こういったドルの源泉に近い仕事にどんどん就いていくわけです。エンジニアよりも、金融といったセクターの仕事に就くという流れがあることによって、アメリカのエンジニア不足という問題は決して解決されずに問題は深刻化して、失敗し続けるアメリカというものを持続させてしまうというわけです。トランプは結局何もわかっていないのです。「コモンセンス(常識)」だけでは足りないのです。